ジョエル・バーカー「パラダイムの魔力」私の読書メモを紹介します。

著者:ジョエル・バーカー

目次

• 本書からピックアップ

• マインドマップ

• 1.感想

• 2.この言葉の活かし方

• まとめ

本書からピックアップ

パラダイムとは、ルールと規範であり(成文化されている必要は無い)、境界を明確にし、成功するために、境界内でどう行動すれば良いかを教えてくれるものである。

パラダイムシフトとは、新しいゲームに移行すること、ゲームのルールがすっかり変わってしまうことである。ルールの変化は新しいトレンドを生み出し、あるいは、すでに起こっていたトレンドを決定的に変えてしまう。だからこそ目が離せない。

1.自分の分野で不可能と思えることが、もし可能になるなら、仕事の性質が根本から変わってしまうだろうか。 2.自分の分野外で、自分が解決できない問題に関心を持つ人がいるとすれば、それはどんな人だろうか。 この2つの質問が新しいパラダイム追求の出発点になる。そしてその追求を続けていけば、新しいパラダイムを発見する確率は飛躍的に高まる。

現在の時間の使い方次第で将来は変える気になれば変えられる。まだ何も起こっていないのが、将来なのだから。

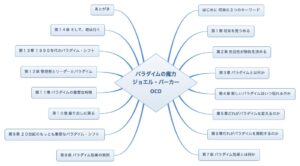

ジョエル・バーカー「パラダイムの魔力」(マインドマップ)

画像は右クリックで新規タブで開くと大きな文字で読めます

1. 感想

パラダイムとは「ルールと規範」であり、無意識の前提になっている

- 本書で語られる 「パラダイム」 とは、単なるルールや方法論ではなく、 私たちの思考や行動を形作る枠組みそのものを指します。この概念は、トーマス・クーンの『科学革命の構造』で示された「パラダイムシフト(科学的常識が根本的に変化すること)」にも通じるものです。

- 例えば、長い間「携帯電話=通話機能が中心」と考えられていましたが、 スマートフォンの登場によって、携帯電話の役割自体が根本から変わったように、パラダイムが変わると、「成功のルール」そのものが変わってしまうということを本書は教えてくれます。

- 日常のビジネスや意思決定においても、「自分たちは何に縛られているのか?」を問い直すことが、変化の時代を生き抜く鍵となるではないでしょうか。

パラダイムシフト」とは、ゲームのルールがすっかり変わること

- 本書が示す「パラダイムシフト」とは、新しいトレンドが生まれることではなく、「既存のルールや前提がすべて変わり、競争環境や成功の条件が書き換えられること」 を意味します。

例えば、

• Amazonの登場によって、書店業界のパラダイムが変わり、

• Netflixの台頭によって、映画レンタル業界のルールが根本から変化し、

• ChatGPTの登場によって、情報収集や文章作成の在り方が大きく変わろうとしています。

このように、 パラダイムシフトが起こると、業界の「成功の基準」自体が変わるのです。 - そのため、企業や個人が長期的に成功を続けるには、「今のルール」に適応するだけでなく、次に来るルールの変化を予測し、それを先取りする視点が必要 だということを本書は示しています。

パラダイムを発見する2つの質問

- 本書では、新しいパラダイムを見つけるための 2つの質問 が紹介されています。

1.「自分の分野で不可能と思えることが、もし可能になるなら、仕事の性質が根本から変わってしまうだろうか?」

2.「自分の分野外で、自分が解決できない問題に関心を持つ人がいるとすれば、それはどんな人だろうか?」

これらの質問は、「パラダイムシフトを予測する力」を養うための強力なフレームワークです。

例えば、

・「自動運転技術が完全に実用化されたら、タクシー業界はどうなる?」

・「AIが人間の思考を補助できる時代になったら、コンサルティング業はどう変わる?」

・「遠隔医療が発達したら、病院の役割はどうなる?」

このように、「今は不可能だが、実現すれば世界が変わること」を考えることで、次に来る変化を見極めるヒントが得られます。

未来は、時間の使い方次第で変えられる

- 本書の中で特に印象的なのが、「現在の時間の使い方次第で、未来は変えられる」という考え方です。この言葉は、「未来は過去の延長ではなく、今の選択によって形作られる」という意味を持ちます。

例えば、

• 「市場が変化したときに備え、新しいスキルを学ぶ」

• 「未来のビジネスモデルを予測し、事前に準備する」

• 「既存の成功にとらわれず、新しいチャンスを探す」

こうした行動を 「今」 から積み重ねることで、 変化の波が来たときに先行者としての優位性を持つことができるのです。

2. この言葉の活かし方

「パラダイムとは、ルールと規範である」 → 今の常識を疑う

具体的な活かし方

• その業界の「暗黙のルール」は何か?を問い直す

• 「今までのやり方」ではなく、「本当に最適なやり方は何か?」を考える

実践例

書店経営者が「本は店頭で売るもの」という前提を疑い、「電子書籍×サブスク」という新しいモデルを考えることで、Amazonと競争する戦略を生み出すことができる。

「パラダイムシフトは、新しいゲームへの移行である」 → 未来のルールを予測する

具体的な活かし方

• 既存の市場環境に依存せず、新しいトレンドを先取りする

• 「今は不可能だが、もし実現したら世界が変わること」を考える

実践例

AI技術の発展により、企業の採用活動は従来の履歴書ベースから「AIによるスキルマッチング」へとシフトする可能性がある。この変化を見越し、人材業界の企業が早期に適応することで、競争優位性を獲得できる。

「未来は、今の時間の使い方次第で変えられる」 → 行動を変える

具体的な活かし方

• ルーティンワークに追われるだけでなく、新しい挑戦を取り入れる

• 変化を恐れず、新しいスキルや知識を積極的に学ぶ

実践例

「AIが仕事を奪うかもしれない」と不安に思うのではなく、AIツールを学び、使いこなすスキルを身につける。未来のビジネストレンドを学ぶために、週1回は新しい分野の勉強に時間を使う。変化が起こる前に準備をし、先に動くことでチャンスをつかむ。

まとめ

• パラダイムシフトは、ゲームのルールが根本から変わる現象

• 次に来るパラダイムを予測するための2つの質問を活用する

• 未来は「過去の延長」ではなく、「今の時間の使い方」で変えられる

今、自分が どんなパラダイムの中で考え、行動しているのか?そして、次に来るパラダイムを どう先取りできるのか?

本書の教えを活かし、「未来のルールをつくる側」へと思考をシフトしていきたいですね。

「私の読書メモ」でご紹介した本

カテゴリー

・私の読書メモ

Copyright Ooba Consulting Office All Right Reserved.

本コンテンツをを無断複製することや転載することを禁止します